PET-CT會被輻射致癌?真相在這里!

“一次檢查,查遍全身,排查最早期的細小腫瘤”,

“目前最先進的查癌神器”

類似這樣對PET-CT的宣傳時常可見。

實際上,對于PET-CT,一直存在不少爭議和疑問:

“我擔心患癌,做個PET-CT可以嗎?”,

“聽說PET-CT查腫瘤效果很好,但有輻射,到底做不做?”。

輻射對很多人來說是一個可怕的字眼,但在我們生活的自然環境中,輻射無處不在,陽光、空氣、水、住房、交通等都會使人類受到輻射,所以沒必要一聽到輻射就色變。

首先,來說說PET-CT是什么檢查?

PET-CT是高端的醫學影像診斷設備,利用正電子核素標記示蹤技術,從分子水平上反映受檢者組織器官的代謝、生理和生化等情況。在相關疾病尤其腫瘤的診斷、分期、療效評價、制定放療計劃以及預后判斷等方面,PET-CT具有重要的臨床價值。

在檢查過程中,需要受檢者注射含有放射性元素的造影劑,目前最常用的顯影劑是“18F-FDG”。這是含有放射性的氟元素18F的葡萄糖類似物。PET-CT通過探測18F-FDG在體內的放射性分布,尋找葡萄糖代謝特別旺盛的惡性腫瘤。

▲ PET-CT檢查設備

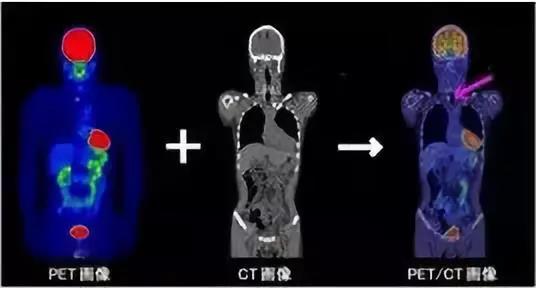

▲ PET-CT檢查結果更直觀

一次PET-CT檢查到底會產生多少輻射劑量呢?

其實受檢者受到的“PET”輻射主要來自注射的放射線造影劑,而新型的PET-CT只需要極少的造影劑,產生的輻射也就很少了,一般一次“PET”的輻射量大概為5毫西弗。同時目前高端的PET-CT還配置了智能低劑量CT掃描,進一步降低“CT”輻射劑量,一次檢查“CT”的輻射劑量大概在2-8毫西弗。多項國外研究數據表明,受檢者做一次PET-CT受到的輻射劑量大約在8-13毫西弗左右(相當于做一次腹部增強CT受到的輻射劑量)。

這樣說來,網上流傳的“一次PET-CT檢查相當于一小時接受正常人30年的輻射,相當于在日本福島核電站泄漏的第二天站了一天”這種說法,純屬無稽之談了。

至于PET-CT檢查是否增加受檢者的致癌風險,只能說生活中做任何事情都會有風險,游泳可能溺水,而就連喝水也有可能被嗆死的風險。

據統計,一個人如果超重15%將縮短壽命2年,而每天吸20支香煙預計縮短壽命6年,而一個受到職業照射的人員(10毫西弗/年)相當于做一次PET-CT輻射,其預期的壽命縮短僅為51天,所以說PET-CT檢查并不會增加受檢者的致癌風險。

而最新研究表明低劑量電離輻射(小于100毫西弗)不僅不具有致癌風險,甚至是有益的。因為自從人類文明出現開始,人類就一直生活在低劑量輻射的環境中。日常生活中我們每天接觸的電腦、電視、手機都是有輻射的。低劑量輻射使我們人類機體產生自我保護機制,抵抗疾病的產生,增強免疫力的調節,所以說受檢者對于PET-CT堅持輻射完全不必談虎色變。

是不是說正常人體檢時也可以做PET-CT檢查?

PET-CT的輻射劑量很低,不需要做時再低也是有輻射的,需要做時再高也需要做,僅僅用PET-CT查體或腫瘤篩查肯定是不可取的,而且在國內一次PET-CT檢查費用也不便宜。

腫瘤患者什么情況下需要做PET-CT檢查要用邏輯思維方式去考慮,能夠改變治療決策的檢查都是合理的,相反都是過度檢查。患者做一次PET-CT確實承受了比常人更多的輻射量,但這樣的一次PET-CT影像學診斷對于醫生對病灶的準備定位、治療方案的合理運用及全身是否還有其他轉移病灶等情況了解得更清晰。例如消化道癌在手術前對PET-CT敏感的腫瘤是為了排查是否有更遠的轉移,一旦遠處轉移漏診,手術后不久就全面進展,對患者是很大的傷害,也將導致整體治療失敗。

普通增強CT對于較小的病灶或特殊部位的陽性顯示沒有PET-CT高,但已經很明確的腹膜轉移或腹腔淋巴結轉移做PET-CT檢查去數個數完全沒有必要。因此,腫瘤患者行PET-CT檢查多在有創治療前,特別是能夠RO(根治性完全切除)的患者更需要,像食管鱗癌對PET-CT敏感度>90%,現在幾乎成了術前常規檢查。

哪些人適合做PET-CT檢查?

1.腫瘤高危人群

有腫瘤家族聚集現象者,該類人群比普通人更易患上腫瘤。還有就是接觸高危因素的人群,如有煙酒嗜好、經常接觸有毒有害物質者等。PET-CT對腫瘤的判斷準確率遠遠高于其他影像設備,腫瘤高危人群非常適合每年做一次PET-CT檢查。

2.有癌前病變的人群

癌前病變雖然不等于癌癥,但癌前病變如肝炎、肝硬化、胃潰瘍、直腸息肉、宮頸炎等極易在不知不覺中轉化為惡性腫瘤,定期做PET-CT檢查有助于更早的發現。

3.腫瘤疑似患者

常規檢查在篩查腫瘤方面準確率不高,這容易導致兩個問題。一是患者患有癌癥但沒檢查檢查出來,二是不是癌癥被查出患有癌癥。PET-CT可有效避免出現假陰性和假陽性,為疑難病例提供正確的活檢部位,從而給出腫瘤良惡性的準確診斷。

4.腫瘤已確診人群

很多人認為腫瘤一旦確診就沒必要做PET-CT了,事實并非如此。通過PET-CT檢查可對腫瘤進行分期,此外還可確認惡性腫瘤有無轉移病灶,這有助于合理地選擇治療手段。

是不是做了PET-CT,其他檢查就不需要做了?

這是一個很大的誤區,臨床常用的CT、B超、核磁共振檢查等等,誰也代替不了誰,各有各的優勢,為了更準確的分期和判斷治療療效,有時候這些檢查都需要做才能互相彌補不足。臨床治療中常見到化療后等著CT判斷效果,但患者說CT有輻射而不做,使治療不能順利進行;也有的患者術后每個月都做CT,說怕耽誤了治療。其實要讓患友們學會判斷治療什么時候需要、什么時候不需要太難了,還是找個信任的醫生,聽從醫生的安排吧。

做完PET-CT的受檢者會對周圍人群產生輻射?

我們假設受檢者檢查完畢后從周圍人員身邊經過,接觸時間以50秒計,接觸距離0.5m,計算周圍人員收到的有效劑量僅為0.00044毫西弗。接觸100次相當于坐一次長途飛機旅行收到的輻射劑量,所以這么說來你還會害怕PET-CT受檢者會對周圍人員產生輻射危害嗎?

日本就醫網介紹總之,PET-CT檢查是安全的,不會對受檢者以及周圍人員產生輻射風險。我們不能輕信網上的“謠言”,也不做“謠言”的傳播者,要科學正確的認識PET-CT檢查。